昨日、今日で「報連相」の「連」、即ち「連絡」が組織に及ぼす影響、スピード感の大切さについてお話させていただきました。

本稿では適切な連絡手段について考察していきます。

言語・聴覚・視覚から受け取る情報が異なる際は、聴覚・視覚情報の影響が強くなるというメラビアンの法則からも分かるように、最も正確で効率的なコミュニケーション方法は対面で伝えることです。

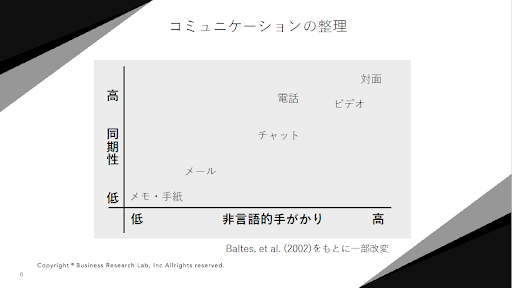

リアルタイムで情報を伝えられる同期性の高さ、語気や身振り手振り・視線などの非言語的手がかりの多さ、いずれにおいても、対面コミュニケーションが電話やメールなどの他の手段と比較して上回っています。

内容やその意図、感情などをまとめて受け取りたい、または伝えたいという場合にはやはり対面が最強のコミュニケーション手段と言えるでしょう。

そしてその対極にあるのが、メモや手紙によるコミュニケーションです。

同期性は最も低いものではありますが、わざわざ書いてくれたという事実や、文字の丁寧さ(あるいは乱雑さ)から、相手の状況や人柄、自分に対する想いについて想像が広がります。

印刷された年賀状でも、手書きで一言添えられているだけで嬉しくなったりするものです。

文通や交換日記をした経験をお持ちの方であれば尚更、対面とはまた違った良さがあることを理解できるのではないでしょうか。

面と向かって言い辛いことを伝えられるのも、メモや手紙の利点の一つです。

そしてテクノロジーの進化により、電話やメール、チャット、WEB会議などが出現し、対面と手紙の間を埋めてきました。

対面や手紙を含め、どの手段を選択してもメリットとデメリットがあるため、その時々の状況に応じて適切な手段を選択することが必要です。

ところが、メールやチャットなどのテキストベースのコミュニケーションは、ある程度の即時性を確保しつつ極めて手軽であるため、必要以上に使われてしまう傾向にあります。現代人が一日に受け取る情報量は平安時代の一生分とも言われており、その量は日々増大しています。情報の大洪水の中であなたの連絡が流されてしまわないようにするにはどうすればよいのか、今一度考え直すべきなのかもしれません。

コロナ禍で定着した在宅勤務、リモートワークですが、Google、Amazon、テスラなど名だたる企業が続々とオフィス回帰を打ち出しています。

理由としてコミュニケーションの質が劣化することによる生産性やエンゲージメントの低下を挙げる企業が多いようです。

コミュニケーションにおいていかに非言語的手がかりが重要かを示している出来事ではないでしょうか。

WEB会議は対面に近いコミュニケーション手段としてコロナ禍で一気に浸透しましたが、相手が貧乏ゆすりをしていても気づかないでしょうし、アイコンタクトも取れません。

真剣にあなたの顔を見ていると思わせる視線の先には、会食先を探す食べログの画面が表示されているかもしれないのです。

人材育成においては尚更、相手の感情を知り、向き合っていくことが求められます。

対面でのコミュニケーションを面倒くさがる「怠慢」ではなく、1対1でとことん向き合う「タイマン」勝負なしに、部下や組織は成長しません。